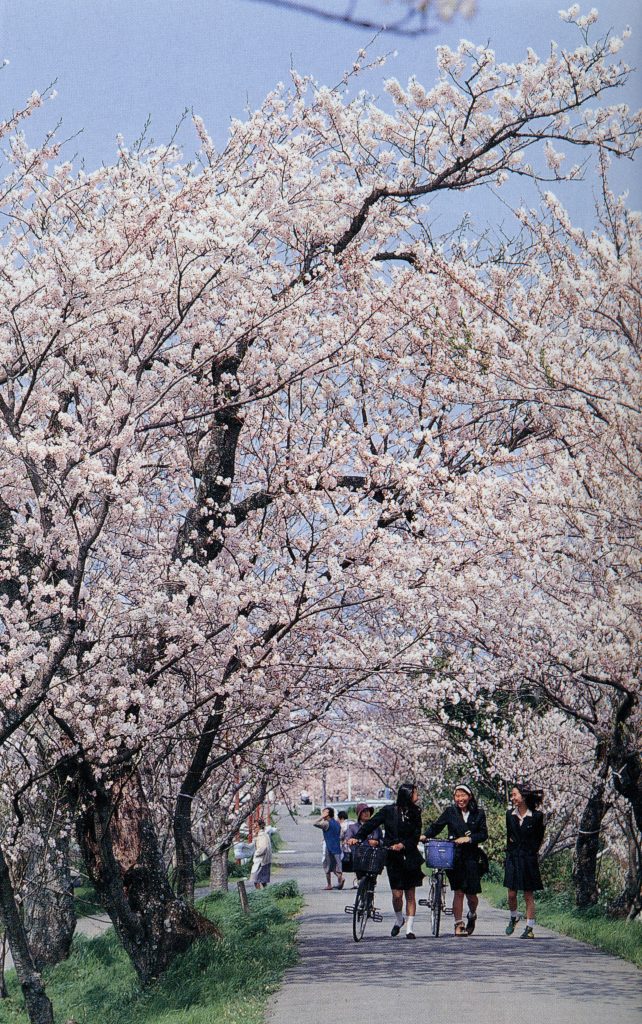

宮川堤

古くから、日本人の心のふるさととして、「お伊勢さん」の愛称で親しまれている伊勢神宮。宮川堤のサクラは、この神宮のお膝元を流れる清流宮川に抱かれるように植えられた一目千本のサクラである。現在、宮川堤は芝生広場の公園として整備され、美しく咲き誇るサクラが宮川をサクラ色に染める頃、桜まつりが開催される。

宮川堤のサクラの歴史は古く江戸時代の頃までさかのぼる。江戸時代は、「おかげ参り」と呼ばれる伊勢参宮がもっとも盛んな時期であり、「伊勢にゆきたい。伊勢路がみたい。せめて一生に一度でも…」と伊勢音頭にも唄い継がれているように、全国各地の人々には神宮にお参りできるのが一生に一度の楽しみとされていた。

伊勢に向かう街道には、参宮街道、伊勢本街道などがあったが、参宮するにはどうしても宮川を渡らなければならず、人々はここで身を清め、渡し舟を使って念願の神都・伊勢の地に入った。当時、宮川には、上の渡し、下の渡し、磯の渡しの3つの渡しがあり、このうち下の渡し付近には、たくさんのサクラが植えられていたことから、桜の渡しとも呼ばれ、大勢の人々に利用されてきた。遠国より長い道のりを歩いてきた参宮者にとって、美しく咲き誇るサクラと軒を連ねた茶店は、きっと旅の疲れを癒してくれたことだろう。桜の渡しは、明治30年の参宮鉄道の開通により、また、上の渡しも明治44年の度会(わたらい)橋の架橋により終止符を打ったが、上の渡し、桜の渡し跡には往時をしのぶ案内板があるので、少し足をのばし、当時の人々がそれぞれの思いを馳せ、憧れの伊勢の地へ旅した足跡を訪ねてみるのもよい。

現在は、宮川堤公園として整備され、1キロにわたり約1,000本のサクラが植えられ、「一目千本(ひとめせんぼん)桜」として人々に親しまれている。サクラの大半はソメイヨシノで、ヤマザクラが30本ほどあるほか、カンザン、ベニシダレザクラなどもある。なかには根まわり150センチを越えるヤマザクラの古木もあり、訪れる人の目を驚かせている。この歴史ある美しい桜並木がある宮川堤は、県の名勝地にも指定されている。