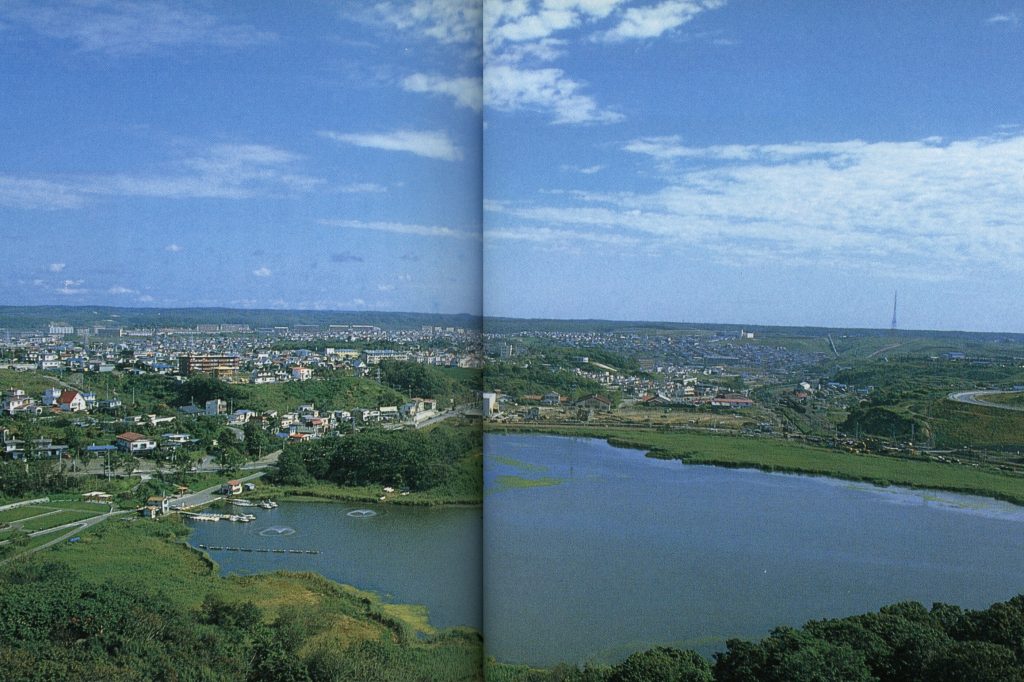

春採湖

赤飯ザクラと呼ばれるサクラがある。花びらと若葉が同時に開くエゾヤマザクラは、茶褐色に淡紅色がまじりあい小豆をちりばめた赤飯のように見えるという。5月、春採湖(はるとりこ)の丘陵では、このエゾヤマザクラが春の湖畔を彩る。そして、シウリザクラ、エゾノウワミズザクラが後に続き、より湖を華やいだものにする。

湖岸では、かつて周囲をうめていた樹林をしのばせる林が散在し、四季折々に観察できる草花は300種あまり、湖を訪れる水鳥や野鳥も100種をこえる。湖にはギンブナの突然変異、ヒブナが生息して国の天然記念物に指定され、市民の憩いの場として親しまれている。

釧路は北緯43度に位置し、沿岸を千島海流があらうこともあって、春の訪れは遅い。春を告げるフクジュソウやフキノトウはゴールデンウィーク頃にやっと花を開くが、陽かげの蕾はまだかたい。春採湖は12月には全面結氷し、4月中旬になって融けはじめる。サクラの開花は5月中旬、日当たりの悪い谷地では6月近くになったりする。日本で一番遅い桜前線の上陸で、ややもすると日本最北端の宗谷よりも遅い。まだ若葉が伸びていない樹林をエゾヤマザクラが淡いピンクの樹冠を点在させて、ほぼ同じ頃に開花する純白のキタコブシとともに丘陵地を彩る。エゾヤマザクラは、ソメイヨシノのように花びらが散ってから若葉が出てくるのではない。花びらと若葉がほぼ同時に開く。淡紅色の花と茶褐色の若葉がまじりあった様子は、ちょうど小豆をちりばめた赤飯のようで、人々は「赤飯ザクラ」と呼んだりもする。

春採湖畔にはエゾヤマザクラの他に、純白のシウリザクラやエゾノウワミズザクラがやや遅れて開花する。湖畔には自生していないが、近郊の阿寒のヤマにはミネザクラが標高1000メートルの近くで花を咲かせ、日本最東端の根室では、北方の島々をしのばせるチシマザクラが開花する。

エゾヤマザクラが開花する頃の春採湖畔を散策すると、枯れ草のかげで草花に出会うことができる。細い黄色の花びらを星の様に広げるキバナノアマナ、青紫から赤紫、ときには白色とカラフルな花を何段にも重ねるエゾエンゴサク、南斜面の陽射しを集めて黄金色に輝くキジムシロ、遠く東シベリアの春を告げるアムールイチゲ(ウラホロイチゲ)、純白のスプリングエフェメラルのアズマイチゲ、そして、雪がいち早く融けだす日だまりでは、ユキワリコザクラが淡い赤紅色の花で地表をうめる。