ミズバショウ

タネから花まで

谷筋に雪を残した山々を背景に白く咲き誇るミズバショウの姿ほど,私たちの心をなごませるものはない。ミズバショウというと,尾瀬のイメージが強いが,実際には日本海側や北海道の各地に広く分布している。この植物の分布,生活史について,見てゆくことにしよう。

大滝末男 淑徳短期大学講師

ミズバショウの分布

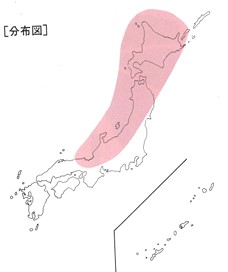

本州中部から東北・北海道の雪国の人たちは,ミズバショウと聞いても,大都会の人々ほど胸をときめかせ,花期にはぜひ見に行きたいなどと思わないだろう。ミズバショウの分布は,国外ではサハリン,千島,シベリア東部,ウスリー,カムチャッカ南部であるが,日本では近畿地方以北の降雪山岳地帯,特に日本海側の湿原や北海道の平地および山岳地帯にある池沼や小川の水辺に,多く群生している。なお,本州での分布は年平均気温が10℃以下の地域に限られ,南限は兵庫県養父郡大屋町のようである。

虫は何を目的に来るのか

ミズバショウの花を訪れる昆虫は何種かあるが,これらの昆虫が何を目的にやってくるのか,今のところはっきりしていない。昆虫は密か花粉を目的にして訪花するのが普通だが,どうもそうではないらしい。また,こうして訪れる昆虫の数は少ないのに,結実は何と70%をこえるという。不思議なミズバショウの受粉について,詳しく見てゆこう。

田中肇 神奈川歯科大学非常勤講師

花の形態

ミズバショウの花はだれでも知っている。しかしその白い花と映るものは,花の穂をつつむ仏炎苞と呼ぶ包葉であることは,あまり知られていない。形態学的な花は白い仏炎苞に抱えられた円柱形で緑色の穂(肉穂花序)にびっしり並んでおり,写真などでは白や黄色の点々として区別できる。(仏炎苞:花序を保護する苞葉で,その形を仏像の光背に見立てて名付けられた)

花は直径4mmほどで柄がなく,4枚というより4本と数えたい緑色で肉質の花被があり,花被と向き合い4個の雄しべがある。さらに花の中央には徳利形の雌しべが1個ある。花は,菖蒲湯に入れるショウブの葉のにおいを薄めたような香りを放ち,晴天無風のときには群落全体が甘みを含んだやわらかい香りに包みこまれる。