レンゲソウ

紅紫色のじゅうたん

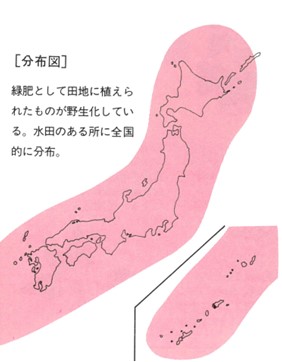

春の田園は紅紫色のじゅうたんを敷き詰めたように咲くレンゲソウの花で彩られる。一面をレンゲソウで覆われた田んぼは,日本の春のイメージとして,私たちの心の中に印象深く刻まれている。しかし,意外なことにレンゲソウは,古来からわが国にあったものではなく,室町時代に中国から輸入されてきた植物なのである。中国では春の野に紫の雲が漂う様にたとえて「紫雲英」の名で呼んでいる。

菅原久夫 ナチュラリスト・日本生態学会会員

レンゲソウの生活史

レンゲソウが田んぼに一面に花を咲かせるのは,前年の秋の10月にさかのぼる。10月頃に発芽し,冬を越し,翌年5月頃に種子を落として休眠する越年草である。秋の田んぼでレンゲソウは発芽する。レンゲ畑をつくるために種子が蒔かれるが,野生状態では5月の初め頃,田植の準備に田起こしが行われる際,鋤込まれた種子は,夏を土の中で休眠してもいる。秋も深まる頃,芽を出し,本葉を広げる。冬には葉を地面に伏せる様にロゼットを広げ,冬の光を受け,エネルギーを蓄えている。春を迎えると茎は急速に伸び始め,葉を広げ,田んぼを一面に覆ってしまう。葉腋から長さ10~20cmほどの花茎を伸ばし,花を群れてつける。ハナバチ類が蜜を求めて訪れ,受粉する。受粉がすむと果実は立ち上がり,黒くなって熟し,その中に淡黄色の種子ができる。果実ごとあるいは種子だけが地面に落ちて散布される。茎は地表の根ぎわから四方に枝別れし,地を這い大きな株となる。1個体の生産種子も多く,2000~3000個から15000個前後が数えられる。1年で生命をとじるレンゲソウは,次世代へ種子として多くのエネルギー産物を渡している。