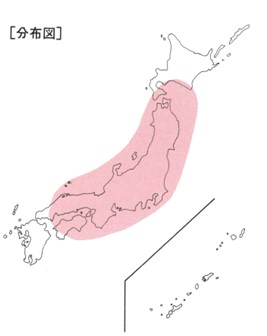

ウラシマソウ

大きさで性が変わる

テンナンショウ属の植物が,個体の栄養的な条件,例えば葉による同化量や,物質貯蔵器官である球茎の大きさと関係して,性を転換させるという事実は,今から100年以上も前に明らかにされている。しかしこの不思議な性質についての研究は,その後ほとんど行われていない。そして最近の“性”をめぐる生物学の議論の活発化とともに,再び注目を集めるようになってきた。ここではウラシマソウの性の転換について述べてみよう。

高須英樹 和歌山大学教育学部生物学教室講師

ウラシマソウの性転換

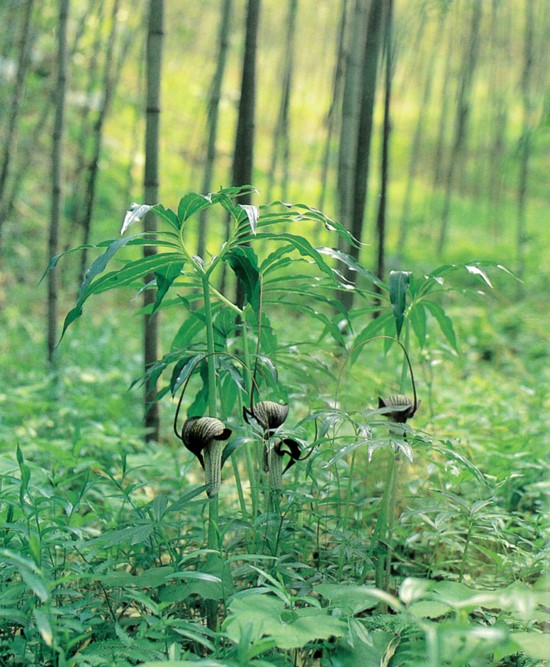

ウラシマソウは海岸近くの常緑広葉樹の林床や人家の周辺の竹やぶなどには比較的多い植物である。4月には名前の由来となった長丈な付属体を伸ばした花を咲かせる。はじめにも述べたように,このウラシマソウも,栽培したりあるいは野外で個体識別をして経年観察を行なうと,その性表現を個体のサイズ(葉面積や偽茎の太さ,球茎の大きさなど)に応じて変化させることが明らかになる。ウラシマソウだけでなく,テンナンショウ属の仲間の花は,雄の場合は雄しべだけ,そして雌の場合、雌しべだけからなる花を作る。したがって,雌雄いずれかの性になるという問題は,生長点において花芽が分化する場合に雌しべが形成されるのか,雄しべが形成されるのかという事になる。しかしこれがどのような物質的あるいは生理的背景をもって決定されるのか,今のところ明らかにされていない。ただし,芽の発生過程を時間を追って調べた結果から,ウラシマソウの場合は花の一番外側にあたる仏炎苞は6月~7月にかけて形成されること,その後8月後半になってようやく“花”が分化しはじめ,雄しべ雌しべの区別が明らかになるのは9月の末であることが明らかになっている。いずれにしても,ウラシマソウの花芽の分化が,葉をすでに枯らしてしまった後,地面の中でゆっくりと進行することは興味深い。