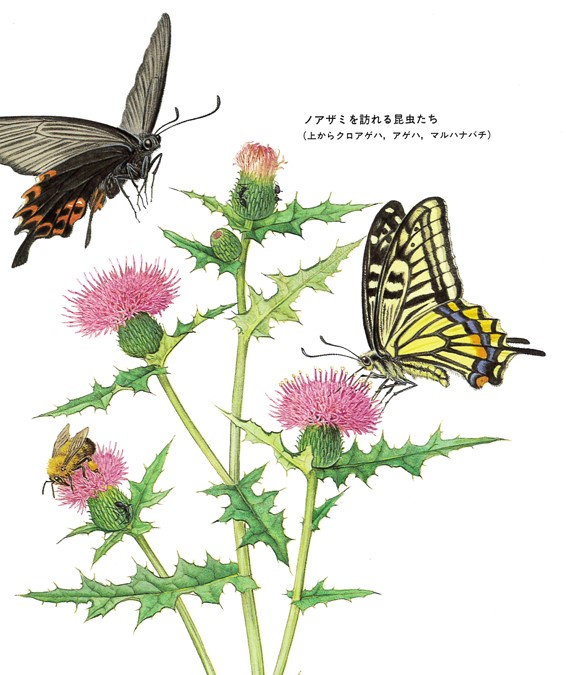

ノアザミ

動く雄しべ

初夏の野原を歩いてみると,鮮やかなピンク色の花をつけたノアザミに出会う。ノアザミの若い頭花を観察してみると,色の濃い雄しべが伸びているのがわかるだろう。この雄しべの花粉放出のメカニズムはおもしろい。刺激を受けた雄しべだけが花粉を放出し,昆虫が訪れたチャンスをとらえて花粉を託すしくみになっている。

田中肇 神奈川歯科大学非常勤講師

花の構造と訪花昆虫

ノアザミは初夏の野でいち早く茎をのばし,赤い花をつけて,口吻の長いチョウやハチを誘う。ノアザミの花を訪れた昆虫が花にとまった回数を調査した結果によると,チョウ類が全体の56%を占め,残りをハナバチ類・ハナアブ類・甲虫類がほぼ3等分している。なぜチョウの訪花が多いのか。それは花の構造を見れば理解することができる。ノアザミなどキク科植物のいわゆる花は,形態学的に多数の花の集合であり,花をつけた穂の中軸が極端に縮まり扁平になって多数の花が密集したものと見なすことができ,頭状花序あるいは頭花と呼ばれる。この頭花を構成する個々の花はスミレやレンゲソウの個々の花と同等なものであるが,特に小花と呼ぶ。

実際にノアザミの花をルーペで観察すると,小花は細くて長いことに気づくはずである。花冠の筒部は長さが15mmほどで,直径は太いところで1mmと少し,細い部分は1mmに満たない。昆虫を引きつける蜜はこの花冠の筒部の中に分泌される。従ってこの蜜を餌にするには,ストローのように細長い口吻を必要とする。 ちなみに先の調査の際,ノアザミの頭花を訪れたチョウ類の口吻の長さは7~23mm,ハナバチ類の口吻長は1~7mm,ハナアブ類では2~6mm,甲虫類は0~1mmであった。花冠の長さと昆虫の口吻の長さを比較すると,ノアザミの頭花を訪れる回数が多かったのがチョウであった主な理由の1つは,蜜を蓄える花冠の深さとチョウの口器の長さが適合していたことにある。