エゾノギシギシ

人里でしか生育できない雑草

エゾノギシギシは,ヨーロッパ原産のギシギシ属の宿根性多年生植物である。エゾノギシギシと命名され,文献上で“帰化”が認められたのは1909年のことである。現在,牧野の有害雑草として繁殖している。

寺井謙次 秋田大学教育学部助教授

人為的環境に適応した種

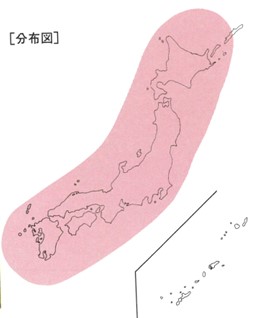

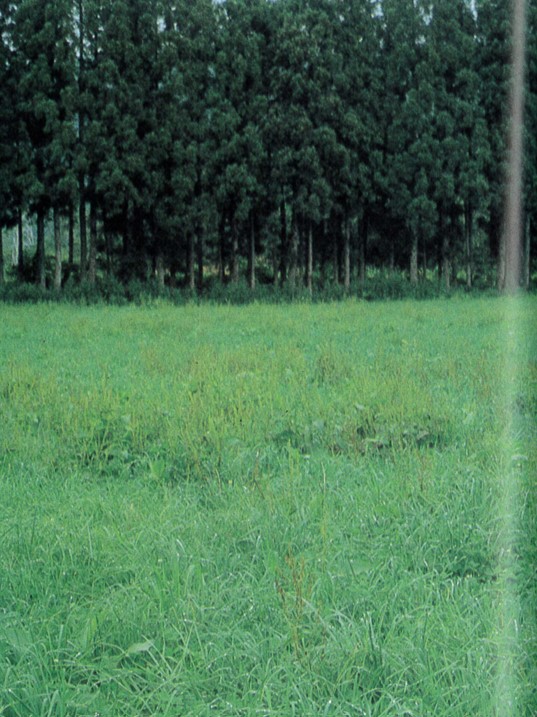

今や日本中に分布を広げ,田畑の畦畔や農道,人工的に造成された牧草地など,人の息のかかったところでは,ごくありふれた植物になっている。環境が生育・繁殖に好適であると,侵入してわずか1~2年で大きな集団をつくることがある。しかし,人為的な環境に適応した生活史特性をもつゆえに,人為的な働きかけがなくなり,自然の遷移が進むと,またたくまに姿を消してしまう。人間の移住空間や農耕地の周辺など,こうした不安定な環境がエゾノギシギシの生育場所である。種子による繁殖だけでなく,地下茎からの再生によっても繁殖できるなどの性質は,人里環境の不安定さにきわめて柔軟に対応した適応形態といえる。

エゾノギシギシは,雄しべと雌しべをセットにした両性花と雌花とをもつ植物で,主に自家受粉によって種子をつくる自殖性の植物と考えられている。しかし,自殖性の程度は集団中の個体間で変異しているともいわれ,また,雌雄の異熟性の存在が指摘されているなど,この植物の交配・送粉システムについてはまだよくわからないことが多い。さらに,同じヨーロッパ原産でギシギシ属のナガバギシギシ(R. Crispus L.)やアレチギシギシ(R. conglomeratus Murray),在来のギシギシ(R. japonicus Houtt.)などとはしばしば同所的に生育しており,こうしたところでは,外部形態の特徴だけでは識別が困難な個体を見かけることも珍しくない。集団的に交配様式に絡んだきわめて複雑な多型性をもった植物といえる。しかし,多くのRumex属の中でも,なぜエゾノギシギシがよく研究の対象として取り上げられるのかということの最も大きな理由は,この植物が北海道をはじめとして日本の各地の牧草地で,非常にやっかいな強害草として知られているからである。