ナズナ

初夏に休眠する

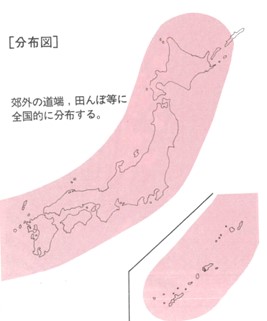

ペンペングサ,ネコノシャミセン,ガラガラなど,多くの方言を持つナズナは,春の七草のひとつに数えられている。このナズナが日本に定住するようになったのは,日本の有史以前であると考えられる。また春の七草として,正月7日の七種粥に用いられるようになったのは,中国の影響を強く受け始めた平安時代からであるという。このように親しみ深いナズナは,どんな所で,どんな生活を送っているのだろうか。

内藤俊彦 東北大学理学部付属植物園助手

ナズナの生活史

よく小さい物の比喩として「ケシ粒のような」と表現する。このケシの種子とナズナの種子とを比べると,長さはほぼ同じであるが、幅と厚みは約半分で偏円柱形をし,光沢を持った黄褐色をしている。その年の初夏までに散布された種子は,気温の高い夏の間は休眠し,気温の低くなる秋10月ごろ,昼夜の温度差によって,発芽が促進されて発芽を開始する。

発芽した種子は,子葉を展開し,幼植物となるが、ロゼット葉と呼ばれる根生葉を地表面に広げる。この季節になると,今まで地表面を覆っていた草本類は,寒い冬を越すために,葉を落し枯れてゆく。その結果,地表面に到達する太陽光線は増加してくる。これと入れ替わりにナズナは,地表面に広げたロゼット葉に太陽光線を受けて,光合成を行い,自分自身の生活に必要なエネルギーと種族保存のために養分を蓄えるのである。このようにしてロゼット葉を持つものは,直立型や分枝型など草高の高い植物たちと,季節的な住み分けをしている。この現象は多年草であるタンポポなどにも見られる。

ロゼット葉で冬を過ごしたナズナは,春3月頃寒さが緩んでくると、急速にロゼット葉の中心から直立する茎を伸ばし始める。茎には数枚から10数枚の葉(茎葉)を展開する。このようにナズナの葉は,ロゼット葉と茎葉の2種類を持ち生育形としては,偽ロゼット型とされている。ロゼット葉は発芽以来約7か月間存在し,茎葉が存在するのは約3か月である。

ナズナが3月頃から突然に茎を伸ばし,草高を稼ぐのは,春になって周囲の草本類が芽を出し,葉を展開して生活を始めることと関係があるのであろう。 4~5月には大部分のナズナが,4弁の白い小さな花を花序の下方から順次上方へ咲かせて行く。花が終ると,花序の下から順番に果実を結んで行く。果実は長さ1~2cmの花柄の先につき、長さ5~8mmの倒三角形をしている。果実の中には平均10数個の種子が入っている。この果実の形が三味線の揆に似ていることからペンペングサなどの方言が生まれたという。この果実は短角といわれ,熟すと下側から割れて,種子を地上に散布する。