モウセンゴケ

虫を食べて生きる

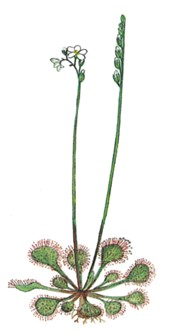

食虫植物と言えばウツボカズラ,ハエトリグサなどが思い浮かぶ。その中でもモウセンゴケは葉のまわりに粘液を分泌し,その粘液によって虫を捕える,いわば鳥モチ式の食虫植物である。モウセンゴケの自生地を訪ねると,陽の光をあびて,キラキラと光る粘液球を見ることができるだろう。

小宮定志 日本歯科大学教授

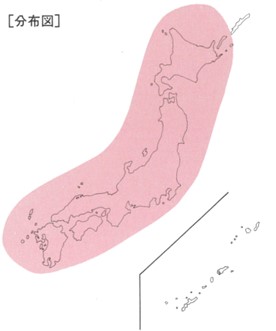

モウセンゴケの生育地

モウセンゴケはどんなところに自生するのだろう。例えば本州で唯一のナガバノモウセンゴケが自生することでも有名な尾瀬ヶ原は,ミズゴケが堆積してできた高層湿原である。中央に池溏と呼ばれる小さな沼が散在し,こんもりと小山状に盛り上った湿原である。周囲よりやや高い位置に池溏が形成されるのが特徴といえる。この池溏に溜る水はほとんどが雨水なので酸性を呈している。モウセンゴケは,こうした高層湿原の池溏の周辺に群生する。

尾瀬ヶ原のような高層湿原では,ミズゴケの堆積が厚いにもかかわらず,低温と多湿,そして酸性水のため細菌類のはたらきが弱く,有機物の分解が進まない。そのため一般の植物が根から吸収できる栄養分(硝酸,亜硝酸,アンモニウムイオンなどの形をしたチッ素やリン酸など)が極端に不足している。そして,草丈の高くなる植物の生育は阻止され,せいぜいツルコケモモ,ガンコウランなどのように地表を這う低木類が疎生するミズゴケ湿原が展開することとなる。このようなひらけた日照の充分な湿原に優占して生育できる先駆植物の代表の1つがモウセンゴケといえる。葉で虫をつかまえ,消化して,虫の体からチッ素分やリンを摂取することができるため,根から吸収する栄養分が欠乏していても一向に差支えないのである。

モウセンゴケが食虫植物であると言っても,クロロフィルをもつ緑色植物であることには変わりがない。従って,エネルギー源は光合成によって自給するが,生育地の土壌が貧栄養であるため,不足するチッ素やリンを捕虫によって補っているのである。その際,同時にいろいろなミネラルや微量元素も取り込まれ,それらが光合成やチッ素同化を促進するために植物の生活活動が活発となり,結果として,生長の増大,開花の促進,種子生産の増大が見られることになる。

このように逞しい適応能力をもつモウセンゴケであるが,他種の植物,特にワラビやヨシなどの丈の高い植物が自生区域に侵入して繁茂するようになると,たちまち駆逐され絶滅してしまう。生活レベルの違う大型の他種植物との間の生存競争には,あっさりと負けてしまう弱者でもある。

電気仕掛けの虫取り

植物は自らほとんど動かない。生長する時もその動きは実感としてとらえられない。しかしモウセンゴケは粘液で捕虫すると,触毛を屈曲させ,虫を取り囲んでしまう。この時の運動で見られる微細な電気信号の変化は,動物の感覚器で知られているものと同じだという。

柴岡孝雄 東北大学名誉教授

捕虫活動のしくみ ダーウィンの研究

飛来した昆虫はまず,触毛の先端の粘液に捕えられて逃げられなくなる。モウセンゴケはの群落では,1ぴきのトンボが何本かの葉(他の個体のものを含む場合も多い)にまたがって捕えられているのをよく見かける。

モウセンゴケの捕虫活動は次に複雑な触毛の屈曲運動をはじめる。その1つは,頭部に虫が接触した触毛は10秒以内に,その柄の基部近くが屈曲をはじめ,2分半後には45度,次の5分の間には90度屈曲する運動である。この動きは拡大鏡でみると,大きな時計の長身の動きぐらいにみえる。屈曲の方向は葉の中心に向かうので,捕えられた虫は中心近くに運ばれる。またもう1つは,虫がいるところを中心にして,周囲の触毛がこれに向って屈曲する運動である。この屈曲は目で見えないくらい遅い。しかし結果としては,捕えられた虫を触毛がとり囲むようになる。さらに葉が折れ曲って虫をはさみこみ,触毛の頭部にある分泌細胞から消化液を出して虫体をとかしはじめる。そして,最終的にはこれを吸収細胞で体内に取り込むわけである。

進化論で有名なチャールズ・ダーウィンはモウセンゴケの捕虫活動を詳しく観察して,1875年に分厚い著書を出版している。彼は虫を捕えて接触刺激をうけた触毛の頭部から屈曲のおこる基部まで何かが伝わるのだと考えた。ダーウィンは,それをインパルスの伝達と表現したが,この考えの正しさが証明されたのは100年近くあとの1972年のことであった。

それを証明したのはアメリカの植物学者,ウイリアムズとピッカードの2人である。彼らは葉の外縁に生えている長い触毛を使って,その頭部と,柄の基部近くに小さな電極を接触させた。頭部に電極を接触させることは,そこに接触刺激を与えたのと同じことになる。